L’exploitation des travailleur·euses immigré·es : le cas d’Uber Eats

Par Clémence Blin

Illustration ©Claire Boyer

Publié le 2 février 2024

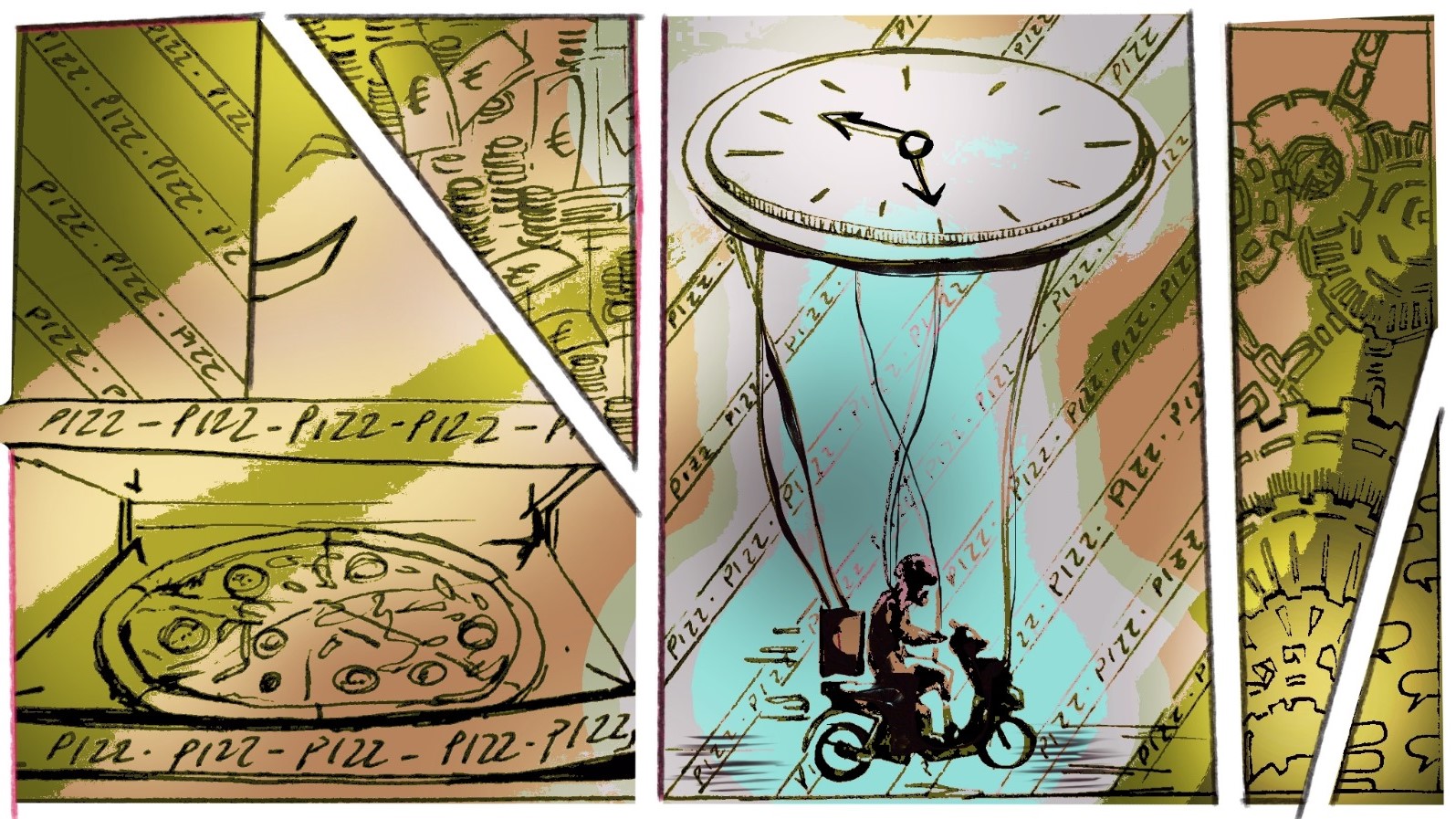

Le secteur alimentaire a toujours été celui rassemblant le plus de main d’œuvre. Aujourd’hui, il est en constante évolution. La figure du·de la livreur·euse Uber Eats s’impose comme l’une des traductions les plus parlantes de cette restructuration.

La précarité est définie par le CNIS comme le « phénomène multidimensionnel, lié à plusieurs notions connexes, la pauvreté, l’instabilité, l’insécurité, le chômage, l’exclusion »[1]. C’est une notion très large, que l’on emploie de plus en plus aujourd’hui pour désigner le statut d’un emploi. Parmi les structures qui comptent un très grand nombre d’emplois précaires, on trouve notamment la firme Uber Eats. Selon l’Insee, la catégorie de travailleur·euses dans laquelle sont compris les livreur·euses de plateformes, surnommée « Autres activités de poste et de courrier », détient le record du plus bas salaire trimestriel, avec en moyenne 1 282 euros par trimestre[2]. Bien loin des 1 895 euros nets par mois promis par les comptes de recrutement affilié à l’application. Ce métier, en grande expansion depuis la crise du Covid-19, est en majeure partie occupé par des habitant·es de quartiers populaires : ce sont 5 fois plus de livreur·euses qui vivent dans des quartiers dits prioritaires que l’ensemble des travailleur·euses[3]. Chez Uber Eats, le salaire est calculé sur la base du nombre de courses effectuées, de la distance parcourue, du temps de prise en charge au restaurant et des pourboires laissés ou non par les clients. L’instabilité du salaire est alors vecteur d’une forme d’insécurité de l’emploi, renforcée par la quasi-inexistence de CDI.

Un profil type

Le profil du livreur Uber Eats en France répond à plusieurs caractéristiques : ce sont pour la quasi-totalité des hommes (92%), très jeunes (54% ont 25 ans ou moins) et pour une grande partie étrangers (40%). Dans la capitale, ce chiffre monte à 50%. Cette proportion de travailleur·euses étranger·ères (né·es ailleurs qu’en France en n’ayant pas la nationalité française)[4], beaucoup plus élevée chez les livreur·euses que dans les autres professions (sauf pour les employé·es de maison, 38,8%), s’explique en partie par la facilité de recrutement (qui ne nécessite aucun diplôme), et par la non-obligation de parler la langue du pays. La majorité de ces travailleur·euses (65%) occupent au moins un autre emploi dans des structures similaires (Deliveroo, Just Eat…). Aujourd’hui, il est impossible de comprendre la gig Economy sans penser sa relation avec la migration. En termes de main-d’œuvre peu qualifiée, non seulement en ce qui concerne les plateformes de distribution alimentaire mais aussi plus largement, la population racisée et migrante occupe une place cruciale. Mais, étant donné la précarité salariale, le peu de droits sociaux ou encore les risques du métier, est-il plus juste de parler de véritable emploi ou d’exploitation ?

En 2022, ce sont plus de 2 500 travailleur·euses employé·es chez Uber Eats, sans titre de séjour en France, qui se sont vu désactiver leur compte du jour au lendemain, laissé·es sans papiers, sans travail et sans revenus[5]. Un livreur témoigne : une « bonne semaine » avec la firme, payée 500 euros, correspond à plus de soixante-dix heures de travail, soit le double de la durée légale pour un temps complet. Une « mauvaise semaine » se chiffre pour lui à 263 euros pour cinquante heures, soit environ 5 euros de l’heure. Ces livreur·euses expliquent « Si t’as les papiers français, tu ne vas pas faire livreur », « Des livreurs français, j’en connais pas ».

Droits sociaux bafoués

Mais la précarité en termes de droits sociaux est aussi un des enjeux majeurs de ces emplois : aucun texte n’encadre à ce jour le statut des travailleur·euses de plateformes. Ainsi, il est impossible pour les livreur·euses d’obtenir une quelconque protection sociale, ni des congés payés, et encore moins des indemnités chômage[6]. Par ailleurs, tous les prérequis pour livrer sont à la charge des travailleur·euses : de l’achat du vélo ou du scooter, au sac isotherme, en passant par le support de smartphone, sans oublier les réparations en cas de dégradation du véhicule, c’est une somme non-négligeable à déduire d’un salaire déjà très peu avantageux[7].

Nombre de manifestations ont déjà eu lieu : de la lutte des sans-papiers, réclamant leur régularisation, rassemblant des centaines de personnes, à la lutte concernant la fin du statut d’indépendant·e, la liste est longue en ce qui concerne les revendications des ces travailleur·euses.

Si, pour l’instant, la France ne réagit visiblement pas de manière opérationnelle face aux questions soulevées par la précarité de l’emploi de livreur·euse alimentaire, certains pays européens, comme l’Espagne, ont déjà fait passer des lois pour favoriser l’accès au salariat. Reste à voir si l’Hexagone décidera ou non de s’aligner sur son voisin hispanique.

Sources :

[1] CNIS (Conseil National de l’Information Statistique), La précarité de l’emploi, avril 2007

[2] Urssaf, Stat’ur conjoncture, janvier 2023

[3] L’observatoire de l’Uberisation, Où vivent les travailleurs de plateformes, 15 février 2023

[4] ibid

[5] Julia Pascual, Des livreurs Uber Eats sans-papiers réclament leur régularisation, Le Monde, 24 septembre 2022

[6] Assurissimo, Chauffeur Uber, livreur Deliveroo…quelle protection pour les travailleurs de plateforme ?, 28 décembre 2021

[7] Couac, Ubereats, la précarité comme levier, Le numéro Zéro, publié le 25 mai 2021