Un choix entre sécurité et liberté : le dilemme vestimentaire des femmes

Par Clara Chatard

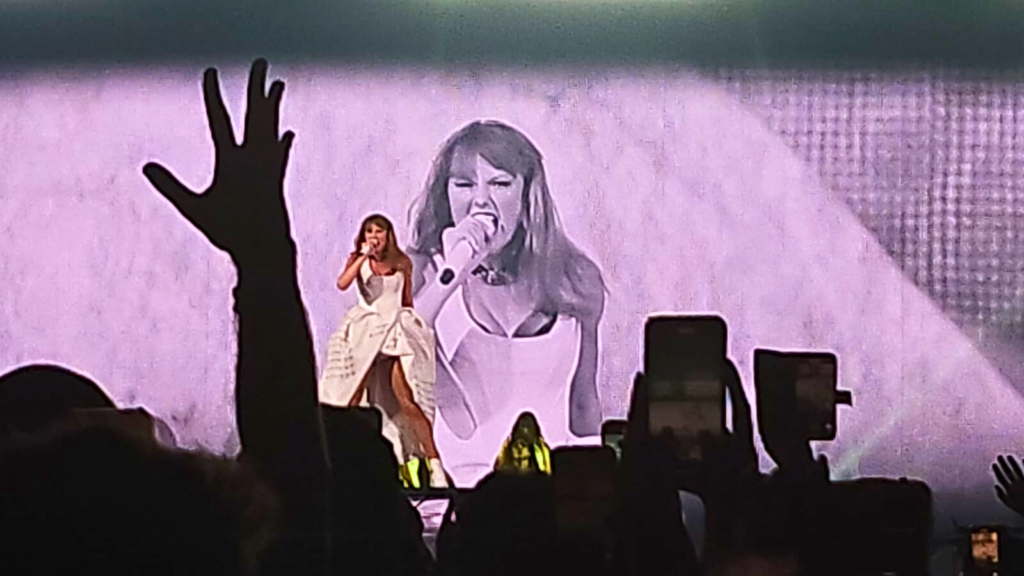

Photo ©Mina Miedema

Publié le 28 octobre 2025

Enfiler une robe pour aller faire ses courses, une jupe pour se rendre à l’université ou encore porter un short… des choix vestimentaires qui peuvent sembler anodins, mais qui, en réalité, sont au cœur de nombreux dilemmes. Pour de nombreuses femmes, ces décisions s’accompagnent souvent d’un calcul de risques. S’habiller devient un vrai combat, un choix entre sécurité et liberté. Un dilemme qui relève d’un véritable problème de société.

Lorsqu’une femme s’habille, elle ne pense pas uniquement à son style ou à la température extérieure. Elle choisit sa tenue également en fonction de son trajet, de l’heure à laquelle elle va rentrer et des regards qu’elle recevra.

Selon une enquête de l’IFOP, 81 % des femmes ont déjà été victimes de harcèlement sexuel dans un espace public, que cela soit dans la rue ou dans les transports en commun. Pour beaucoup d’entre elles, ces violences sont dues à leurs tenues vestimentaires. Agressions sexuelles, insultes salaces, sifflements, regards insistants… Afin d’éviter ces comportements, de nombreuses femmes font le choix d’adapter leur tenue. Le simple fait de choisir sa tenue devient alors un acte qui a pour but d’anticiper le danger.

Être libre de s’habiller comme on le souhaite, ou se protéger : un choix permanent

Le matin, lorsqu’une femme se positionne devant son miroir, en réfléchissant à sa tenue, il arrive souvent qu’elle soit en plein dilemme : elle voudrait se sentir belle aujourd’hui et a très envie de mettre sa robe et une paire de collants… mais voilà, elle hésite. Debout devant le miroir, elle s’observe et se pose des questions pour anticiper le danger : est-ce que ma robe, qui m’arrive aux genoux, n’est pas trop courte ? Peut-être que ces collants sont trop transparents ? Je devrais peut-être me couvrir davantage, même si je risque d’avoir trop chaud… En effet, dans les transports en commun, certaines évitent les jupes et les décolletés, d’autres prennent un pull qu’elles enfilent par-dessus leur débardeur avant de monter dans le métro. S’habiller n’est plus seulement une question de confort ou de style : c’est une stratégie.

Le Haut Conseil à l’Égalité (HCE) rappelle en 2022 que 90 % des femmes ont déjà été confrontées à des comportements sexistes dans les transports. Cette peur constante pousse les femmes à restreindre leur liberté vestimentaire afin d’assurer leur tranquillité. Ces ajustements quotidiens sont invisibles, mais ils pèsent sur la manière dont les femmes vivent au quotidien, sur leur confiance en elles et sur leur liberté.

La culpabilisation des femmes libres

Certaines femmes décident malgré tout de braver ces contraintes. Elles choisissent de porter ce qu’elles veulent, de se sentir bien et confiantes, refusant d’être dirigées par la peur. Mais ce courage et ce choix de liberté s’accompagnent de plusieurs risques : celui de devoir faire face à des comportements sexistes ou à des agressions, mais également, celui d’être accusée d’avoir provoqué ces comportements.

Tu ne peux pas sortir comme ça… sois raisonnable

M. Tout le monde

En effet, nous sommes dans une société qui encourage les femmes à être féminines, reprochant aux femmes de s’habiller de façon trop masculine quand celles-ci portent des vêtements amples, ne se maquillent pas ou ne portent pas de bijoux. Et pourtant, c’est cette même société qui a poussé les femmes à porter des vêtements « féminins », qui leur reproche ensuite de les porter. Ce réflexe de blâmer la victime au lieu de l’agresseur reste très ancré. Lorsqu’une femme décide de porter une jupe, par exemple, elle est susceptible de recevoir des critiques de son entourage : « Tu ne vas pas mettre ça, c’est trop court », « Tu ne peux pas sortir comme ça… sois raisonnable ». Ces remarques, qui visent à protéger la femme, soutiennent sans le vouloir le comportement des agresseurs en le justifiant. Et lorsqu’une femme est importunée ou agressée, on interroge souvent sa tenue : « Pourquoi une robe aussi courte ? » ou « Tu savais que ta tenue pouvait provoquer. » Ces phrases anodines en apparence perpétuent une culture du viol qui déplace la responsabilité de l’agresseur vers la victime, qui devient coupable.

Braver le danger : un acte de résistance

Choisir de s’habiller librement malgré la peur constitue un acte de résistance. Chaque jupe portée, chaque crop-top devient un message : « Je n’ai pas à me cacher, je suis libre. » Des associations et des collectifs comme Stop Harcèlement de Rue soutiennent ce courage des femmes qui s’imposent. Pour elles, il s’agit de reprendre possession de leur corps. Mais cette liberté a un prix : les femmes doivent affronter le harcèlement potentiel, ainsi que les regards moralisateurs d’une société qui les juge.

Changer le regard au lieu de la tenue

Le véritable enjeu n’est pas de dire aux femmes comment elles doivent s’habiller, mais d’apprendre à la société à ne pas sexualiser leur corps et leurs vêtements. Cet apprentissage peut passer par diverses pratiques :

Une éducation au respect et au consentement dès l’école.

Des campagnes contre le harcèlement. La RATP, par exemple, a lancé une campagne « Stop au harcèlement sexiste ».

Des espaces de soutien aux victimes, car en réalité, ces agressions sont pour la plupart banalisées, et la faute est souvent reportée sur la victime.

Entre sécurité et liberté, les femmes continuent d’ajuster leurs tenues aux risques. Tant que la société fera peser la responsabilité des agressions sur celles qui les subissent, s’habiller demeurera un choix douloureux qui créera de l’injustice chez beaucoup de femmes. La véritable liberté naîtra le jour où une femme n’aura plus à se demander si sa tenue est « raisonnable » pour prendre le RER.

Sources

IFOP (Institut Français d’Opinion Publique)

Haut Conseil à l’Égalité entre les femmes et les hommes (HCEfh)

RATP – Campagne « Stop au harcèlement sexiste »

Très, très bon article malheureusement au goût du jour, votre brillante journaliste à bien cernée le problème concernant le sujet.

J’ai bien aimé lire l’article qui devrait être remis au ministère concerné mais aussi au Ministère de l’éducation nationale pour sensibiliser les jeunes sur ce fléau.

Félicitations à Mademoiselle CHATARD Clara.

Un lecteur de 80 ans .

Très,très bon article. J’ai adoré à lire cet article. Félicitations mademoiselle.

CLARA CHATARD

Un lecteur de 14 ans .