Sorry, Baby : le film dont nous avons toutes besoin

Par Madeleine Gerber

Photo DR

Publié le 26 juillet 2025

Découvert à la quinzaine des cinéastes de Cannes 2025, je suis tombée en amour du film, et de sa réalisatrice, Eva Victor. « Brillant » est un adjectif qui qualifierait parfaitement son travail. Des dialogues, jusque dans la mise en scène, tout jouit d’un éclat particulier. Sorry, Baby c’est le renouvellement des poncifs sur le traumatisme, la difficulté d’une résilience, mais aussi les interstices qui laissent passer la lumière.

Cet article a pour but principal de vous pousser à aller en salle, pour voir ce film, qui semble si nécessaire. Refusant de divulgâcher son intrigue dans les détails, mon propos ne sera donc qu’esquisse. L’œuvre est à retrouver sur grand écran dès le 23 juillet.

Female gaze

Si la définition du female gaze est un peu galvaudée par son opposition, peut-être

malheureuse au male gaze, c’est bien là ce qui ressort de Sorry, Baby. On le sent, on le voit : le film a été pensé, réalisé par une femme avec qui on adorerait être ami·e. L’intelligence de la mise en scène se retrouve dans les plus petits détails (la

reconstruction d’une intimité par le papier par exemple), tout comme dans les dialogues, parsemés d’humour et de sincérité. On notera aussi le montage qui fait le choix audacieux de bouleverser la chronologie des évènements. Cela nous permet d’avoir un regard différent sur les personnages, en les découvrant dans l’« après-évènement ». Le titre des différentes parties est un continuum de douceur au travers des mots. On se réfère aux choses sans vraiment les nommer dans leur crudité, car l’on n’est pas encore prêt·es, mais aussi, pour éviter de coller toujours les mêmes étiquettes sur les gens et les évènements.

Les acteur·ices sont excellent·es et bien dirigé·es. Pas de manichéisme, chacun·e

est caractérisé·e dans ses points forts et ses faiblesses, ce qui les fait réellement

exister. Eva Victor interprète elle-même la protagoniste principale avec justesse,

entre force et vulnérabilité.

Pour le meilleur et pour le pire

La relation amicale au centre de l’histoire est extrêmement touchante. Elle

questionne l’accompagnement des victimes en quête de reconstruction, et cet écart qui se creuse entre ceux·lles qui avancent dans leur vie, quand d’autres restent bloqué·es dans le passé. Lydie, la meilleure amie, se place en oreille attentive tout au long du film. Attitude bienveillante et consolante qui se cristallise dans la scène du bain. Elle laisse le temps et l’espace dont Agnès a besoin. Même si parfois, l’impuissance la ronge ; elle aimerait faire plus.

Au cours du film, la protagoniste croise sur sa route, un instant ou une nuit, des

individus dont la rencontre va l’aider dans sa reconstruction. Une parole, une attention, un geste, autant de micro-évènements qui rappellent le bien fondé de la communauté, notre besoin de l’Autre pour évoluer. Contact dont Agnès a cherché à se couper.

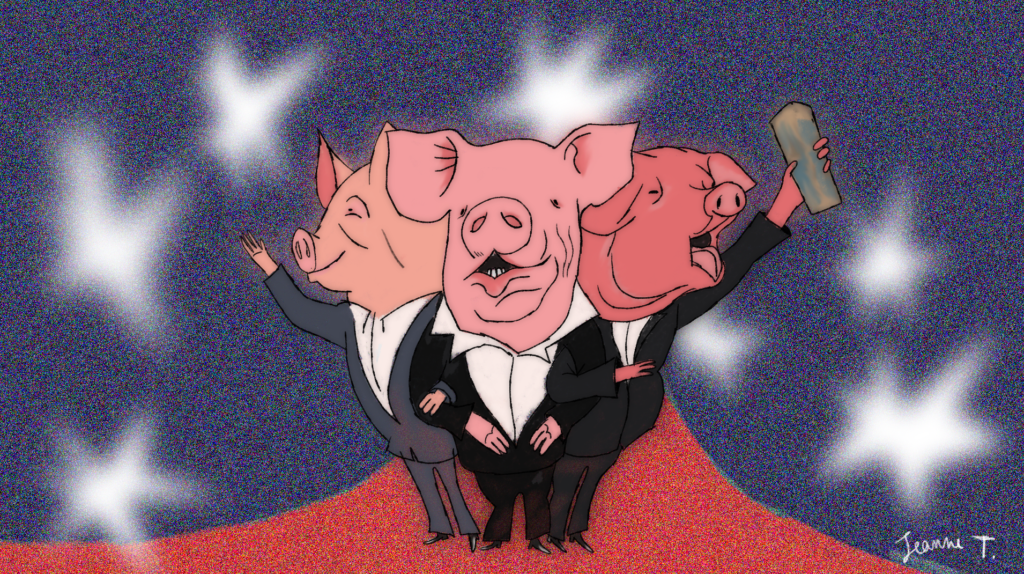

Equality, Baby

Sans entrer dans les détails, la réalisatrice aborde aussi la thématique de la

maternité, mais avec un souffle nouveau. Il ne s’agit pas là de la décevante rengaine qui rappelle la femme indépendante à son but premier ; la procréation. Ni d’une qualité maternelle intrinsèque. Le traitement du bébé est plus fin, qu’il soit humain ou animal. Plus qu’un simple « objet » pour combler un besoin, il y a là un rapport de réciprocité assez réjouissant. Iel a besoin de l’adulte responsable, aussi bien que l’adulte responsable a besoin de lui. Iel lui apporte autant que l’adulte lui apporte.

La fin apporte de nouvelles réflexions sur la vie et le fait de grandir. La perte d’une innocence enfantine, de la foi en un monde parfait et juste. Mais c’est aussi la promesse d’un soutien inconditionnel, d’une oreille qui écoute, et d’une épaule sur laquelle pleurer.