Fadela M’rabet ou le pari impossible d’écrire au féminin

Par Léa Amara

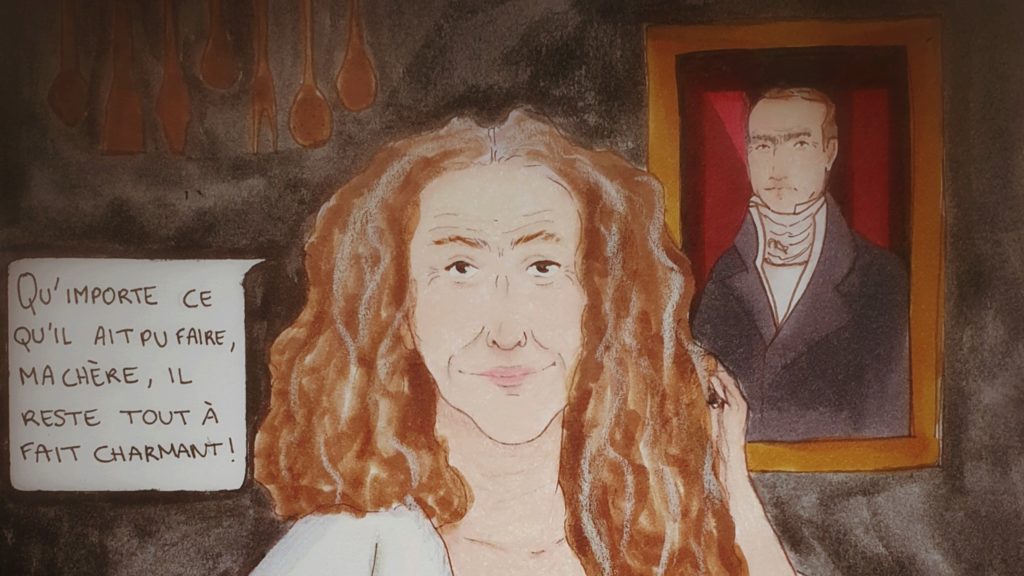

Illustration ©Claire Boyer

Publié le 12 août 2025

En Algérie, les femmes qui écrivent ne cherchent pas la postérité : elles réclament le droit d’exister. Fadela M’rabet, biologiste, intellectuelle et pionnière de la parole féminine dans l’espace public, n’a pas conquis les foules, ni converti les institutions. Elle a échoué, en apparence. Mais dans cet échec se cache peut-être le prix de toute tentative sincère de dire, de dire en femme, et depuis l’intérieur.

L’échec de Fadela M’rabet

Dans les années 1970, alors que l’Algérie socialiste façonne son identité post-coloniale autour d’un récit national unifié, Fadela M’rabet publie La Femme algérienne (1972). L’ouvrage, à mi-chemin entre l’essai sociologique et le témoignage, brise un tabou : il évoque la condition réelle des femmes dans un pays fraîchement libéré, mais où la liberté ne leur est pas encore accordée.

Ce livre ne provoque pas de révolution. Il n’ouvre pas de ministère, ne fait pas naître de mouvement massif. C’est un texte isolé, solitaire, presque en suspens. Il n’est pas reçu comme le manifeste d’une libération, mais comme une insubordination. M’rabet parle trop tôt, trop haut, et hors cadre. Dans une société encore marquée par le sacrifice et le silence des femmes durant la guerre, toute parole féminine critique devient suspecte elle dérange la mythologie nationale.

Elle échoue donc au sens où son message ne s’impose pas. Mais cet échec, au fond, est aussi un acte fondateur : celui d’avoir tenté.

Exclusion et solitude politique

Fadela M’rabet n’est pas qu’écrivaine : elle est aussi une femme de science, une intellectuelle active, une voix radiophonique respectée. Du moins, pendant un temps. Très vite, ses positions la marginalisent. Son féminisme, perçu comme trop individualiste ou trop franc, entre en conflit avec celui que promeut l’État : un féminisme intégré à l’idéologie socialiste, qui célèbre la femme-mère, la femme-éducatrice, la femme-soldat de la nation mais pas la femme-pensée.

Elle est alors exclue progressivement du paysage médiatique, puis universitaire. Sa parole devient inaudible, non pas parce qu’elle est contestée, mais parce qu’elle est contournée. L’État boumediéniste, comme l’analyse Jean-Charles Scagnetti dans État, médias et émigration en Algérie sous l’ère Boumediene (2012), veille au contrôle du discours : toute critique frontale devient une menace à l’unité. M’rabet devient une étrangère dans son propre pays.

Cette exclusion, loin de la faire taire, la pousse à écrire encore, mais ailleurs. Elle part en France, publie d’autres ouvrages, continue d’analyser le statut des femmes en contexte post-colonial. Mais l’Algérie officielle l’a déjà oubliée. Comme beaucoup de femmes critiques, elle a été écartée, non pas pour ce qu’elle faisait, mais pour ce qu’elle représentait : une autonomie intellectuelle non-récupérable.

Ancêtre du féminisme algérien

Malgré cette marginalisation, Fadela M’rabet reste une figure fondatrice. Elle est la première femme algérienne à avoir pensé, écrit et publié sur la condition des femmes en tant que sujet politique. Son écriture n’a pas suivi les mots d’ordre, n’a pas attendu les avals institutionnels. Elle est allée là où la parole féminine est souvent interdite : dans le réel, dans le conflit, dans l’analyse critique.

Elle s’est aussi démarquée des autres féministes algériennes des années 1970, qui, bien que sincères, ont souvent préféré le compromis avec le pouvoir. M’rabet ne cherchait pas à « améliorer » la place des femmes dans le système : elle en dénonçait les fondements mêmes.

Elle est donc une ancêtre, non dans le sens d’un héritage assumé, mais dans celui d’une dette silencieuse. Chaque femme algérienne qui écrit aujourd’hui dans la presse, la fiction, l’essai, le fait dans une langue que Fadela M’rabet a contribué à créer. Une langue fragile, contestée, souvent étouffée, mais désormais irréversible.

Femme politique

Être une femme et être algérienne, ce sont deux choses qui se sont entremêlées jusqu’à n’en former qu’une. La femme est politique et le sera toujours, elle est la mère patrie, celle qui nous rejette, nous prend et nous enveloppe à jamais, celle qui enfante et exile, qui rejette, puis accueille, et finit par nous envelopper à jamais. En elle se joue le destin des peuples, les silences de l’Histoire, les cris étouffés de la mémoire. Kateb Yacine a tracé les lignes de la renaissance de l’Algérie à travers Nedjma, une figure féminine contrastée entre un ordre bourgeois métissé et un ordre rural ancestral. Kateb Nedjma incarne ce tiraillement : à la croisée des mondes, elle devient le lieu d’une lutte, d’un espoir, d’une histoire éclatée.

Écrire au féminin, en Algérie, ce n’est pas chercher le succès. C’est refuser l’effacement.

Il faut parfois se méfier des victoires. Elles confortent, elles apaisent, elles s’installent. Fadela M’rabet, elle, n’a rien conquis. Ni une école, ni une rue, ni une place dans la mémoire collective. Pourtant, elle fut l’une des premières à porter une parole féminine sans travestissement, dans l’Algérie post-indépendance. Elle a parlé : c’est déjà trop. Elle a pensé : c’est impardonnable. Fadela M’rabet n’a pas été célébrée. Son féminisme n’a pas été accueilli, ni même entendu. Mais elle a existé. Elle a pris la parole quand le silence était la norme. Elle n’a pas triomphé, elle a résisté. Et dans les interstices de l’histoire algérienne, sa voix continue d’agir : non pas comme un modèle, mais comme un avertissement. Écrire au féminin, en Algérie, ce n’est pas chercher le succès. C’est refuser l’effacement.