Ciné moisi

Par Madeleine Gerber

Illustration ©Jeanne Tiessé

Publié le 23 mars 2024

Le cinéma français a toujours senti le rance. Parfum que j’attribuais aux romances de bourgeois quarantenaires, qui n’intéressent pas grand monde, ou aux drames historico-pas terribles qui exhalent le vieux costume et les postillons de la comédie française. Étonnamment, ces dernières années, cette odeur de renfermé avait disparu, recouverte par des couches de parfum acidulé et de déodorant « fresh natural ». On parlait d’émergence de nouveaux talents, de films de genre assumés et de rayonnement à l’international. Un cinéma de qualité foncièrement opposé au modèle américain, se targuant d’être libre et frondeur.

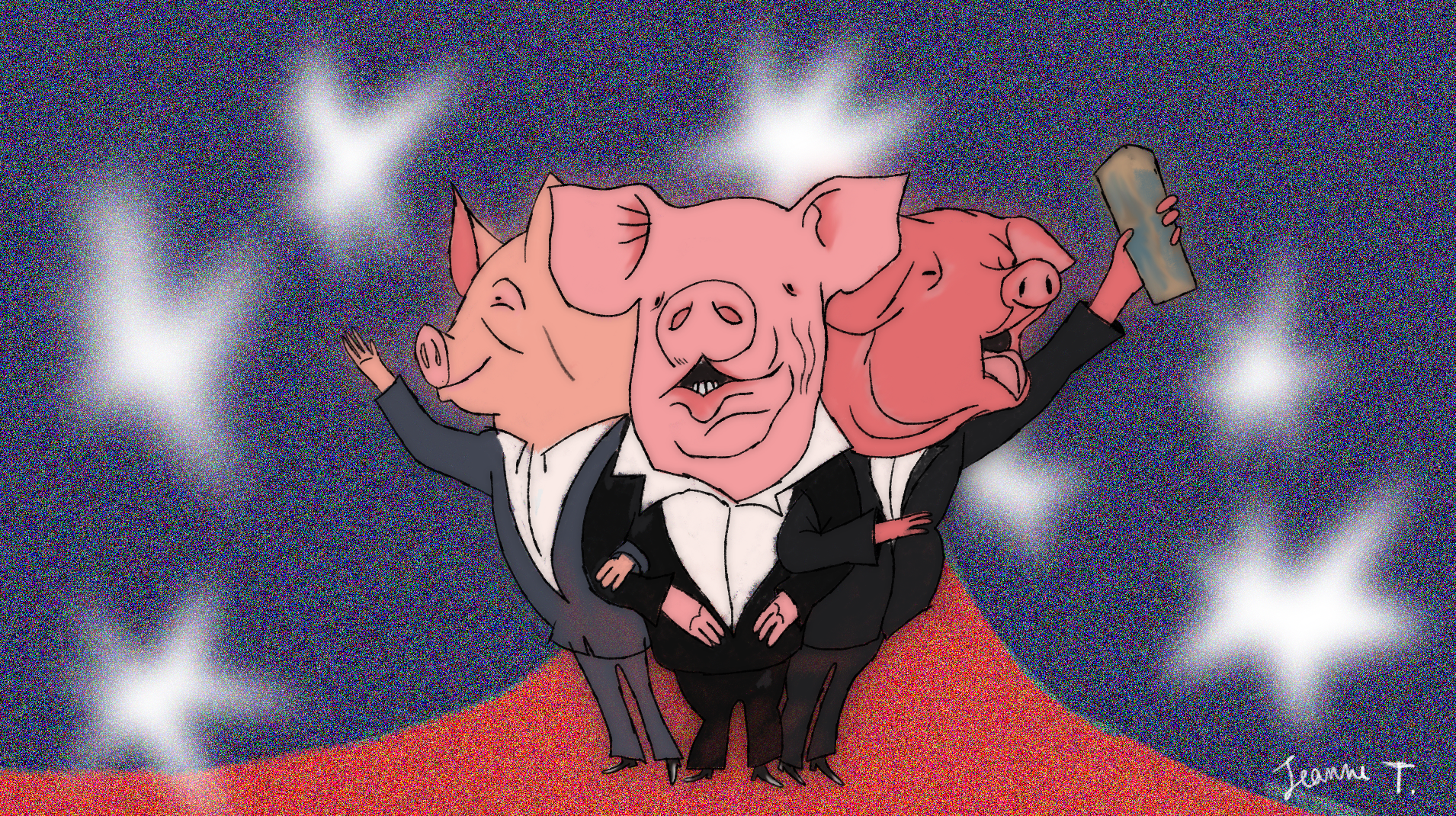

Mais la récente libération de la parole des femmes de l’industrie, un train de retard après les États-Unis, nous a bien montré que cet effluve de moisi ne venait pas tant des films en eux-mêmes que des gens qui les faisaient. Des asticots s’agitant dans l’ombre avec leurs mauvais films qui trouvaient toujours de l’argent. Des hommes dont on a découvert l’existence par leur statut d’agresseur et non de réalisateur. Notre génération est étonnée, horrifiée tandis que le gratin de l’intelligentsia échange des regards embarrassés. Parce que c’est là qu’est le drame : tout le milieu savait. Alors on met la poussière sous le tapis, on décommande les jolies stagiaires certains jours de tournage, on dédramatise et on se tait, au nom de l’art.

La France vit enfin son ère MeToo. Un Metoo miteux qui sent le manque de talent et les vieilles chaussettes. Nous assistons maintenant à ce phénomène si particulier et propre à toute société patriarcale, l’émergence de grand·es défenseur·euses, non pas de la veuve et de l’orphelin, mais du bœuf et de l’assassin. On estime que les propos de Gérard Depardieu sont sortis de leur contexte. On en vient à plaindre Benoit Jacquot et Jacques Doillon qui ne devraient pas être traînés dans la boue à leur grand âge. On s’enorgueillit de protéger la liberté d’expression en signant des tribunes vomitives.

Cette gangrène ne s’arrête pas aux portes des grands studios, elle sévit dans les facs où les profs-agresseurs continuent de donner des cours en toute impunité ou sur les plateaux de tournage amateurs ou semi-professionnels, quand des hommes profitent de leur expérience pour en mettre plein la vue aux débutantes. Et que j’te parle de mes expériences, de mes filouteries avec l’air de celui qui sait mieux que toi, de celui à qui on ne la fait plus, de celui qui a connu la guerre. Il serait temps de redescendre sur terre, messieurs, c’est juste du cinéma.

J’ai eu à faire à un de ces « vieux loups du cinéma ». Même si talent et carrière ne sont pas proportionnels à la taille de son ego, je ne peux divulguer son nom. Ne jamais sous-estimer la puissance de l’entre-soi masculin dans le cinéma : voyez déjà le peu de crédit qu’on accorde à des actrices reconnues. En tout cas, une semaine de tournage m’aura suffi pour comprendre pourquoi cet odieux personnage tournait avec une jeune équipe. Transformer toutes les filles en assistantes personnelles, nier toute organisation pour ne pas piéger son génie créateur, cracher sur les réalisatrices et la parité dans le milieu, en sachant pertinemment que personne n’oserait le contredire.

Tâchons toutefois de nous rassurer. Les nouvelles générations ont évolué dans le bon sens. Je crois en un monde du cinéma sain, et en des films qui suivront la même direction. S’il faut toujours rester vigilant·es face à des scénarios où le seul personnage féminin, appelé La belle, meurt en 40 secondes, la fac reste un lieu d’apprentissage autant du cinéma que du féminisme. Il existe toujours des professeur·es bienveillant·es, encourageant les exposés sur le female gaze et la découverte d’artistes femmes.

Gardons bien en mémoire que, dès ses débuts, l’image en mouvement fut le reflet de notre monde : idéologie, valeurs et problèmes de société. Les agresseurs sexuels ne sont pas que des méchants de cinéma.